Ambiti di ricerca

Sin dalla lontana istituzione del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e del Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie, i cambiamenti climatici sono stati uno dei temi di riferimento dell’Ateneo e dei, allora 2, Dipartimenti. A partire dal CryoLab nel lontano 1992, dove vennero sviluppate le tematiche paleoclimatiche polari, le attività si sono ampliate andando a coprire una parte significativa degli aspetti scientifici legati ai cambiamenti climatici. Oggi con il nuovo Centro interdipartimentale sui Cambiamenti Climatici, il laboratorio di Glaciologia e Paleoclima EUROCOLD Lab (EUROpean COLD laboratory facility), il Centro Polaris (Polveri In Ambiente e rischio sulla Salute), il Centro CUDAM (Centro Universitario per le Datazioni di Milano-Bicocca), e il MaRHE Center focalizzato sugli ambienti marini tropicali, nel DISAT (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra) si arriva a coprire aspetti multidisciplinari della comprensione, monitoraggio, valutazione e gestione dei Cambiamenti Climatici. Questa tematica di ricerca si occupa in effetti, di analizzare le componenti e le reciproche relazione del sistema climatico: atmosfera, idrosfera, criosfera, biosfera, antroposfera. Su questa tematica è stato impostato il Progetto Dipartimentale DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA, nell’ambito del quale verranno attivati altri due laboratori dipartimentali GEMMA e PROVENANCE.

In particolare vengono studiati i seguenti aspetti:

Ricostruzioni paleoclimatiche su diverse scale temporali e in diversi ambiti:

- evoluzione climatica in aree polari e delle medie latitudini da dati criosferici,

- cineriti patagoniche-antartiche e paleo-circolazione atmosferica

- registrazione del cambiamento climatico in corso e nel recente passato negli organismi bentonici e planctonici , anche attraverso proxies biogeochimici, nei sedimenti e nelle rocce sedimentarie del passato.

- variazioni climatiche ed oceanografiche tramite proxy biogenici (nannofossili calcarei, diatomee, silicoflagellati, foraminiferi planctonici) e transfer function;

Effetti sulle dinamiche ambientali prodotti da cambiamenti climatici e attività umane:

- impatto della degradazione del permafrost e del ritiro dei ghiacciai sulla produzione e il trasporto di sedimento in bacini montani,

- impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità (distribuzione e morfologia delle specie),

- effetto dei cambiamenti climatici sulla vegetazione e sulla fauna,

- instabilità prodotta dalle variazioni del livello del mare,

- valutazione della risposta dei produttori di carbonati biogenici all' "acidificazione marina";

- cambiamenti climatici, principali modi di circolazione atmosferica e processi di mescolamento profondo dei laghi e cicli fito- e zooplanctonici, interazioni e sinergie tra cambiamento climatico e altri stressori ambientali sulla composizione, abbondanza e fenologia delle comunità algali e zooplanctoniche (con focus sui cianobatteri).

- impatto dei cambiamenti climatici sulle scogliere coralline e messa a punto di nuovi approcci ecologici finalizzati al loro ripristino

Modelli previsionali delle alterazioni bio-ecologiche, chimiche e fisiche prodotte nelle differenti matrici ambientali:

- evoluzione degli areali e dei cambiamenti di nicchia ecologica di alcuni taxa animali quali proxy per comprendere l’evoluzione della biodiversità e delle funzionalità ecosistemiche (distribuzione e morfologia delle specie),

- analisi degli scenari futuri, con particolare riferimento alle specie invasive,

- eventi climatici estremi;

Processi che influenzano la dinamica del clima :

- interazioni tra le diverse componenti del sistema climatico,

- modellistica climatica a diversi gradi di complessità;

Inventario del carbonio:

- emissioni di gas a effetto serra dai suoli di vari ambienti, naturali e antropizzati, con verifica delle relazioni fra entità delle emissioni e modalità di gestione del suolo,

- accumulo di C nel suolo e bilancio della sostanza organica (suolo e oceani come accumulatori-emettitori di CO2),

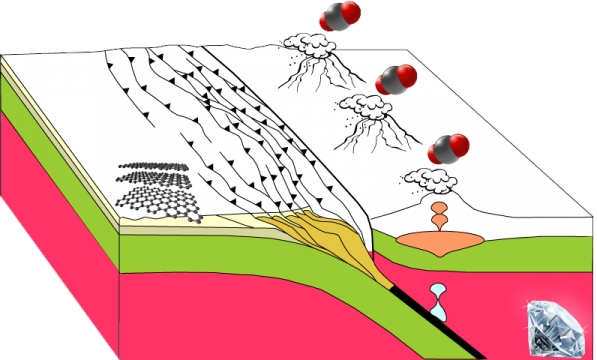

- processi petrologici e dinamiche all'interno della Terra e loro impatto sui flussi di carbonio (litosfera subdotta al mantello ed meccanismi di degassamento profondo);

Educazione ambientale compresi i meccanismi di formazione dei futuri docenti, amministratori e decision makers sui cambiamenti climatici.

È ormai ampiamente riconosciuta la necessità di passare da una crescita basata sulle “risorse illimitate” a uno “sviluppo sostenibile”, che fa fronte alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie esigenze.

In questo ambito, presso il DISAT vengono effettuate sia ricerche di base sia messa a punto di processi a basso impatto ambientale per la preparazione di prodotti a partire da fonti rinnovabili; vengono studiati i cicli produttivi con l’obiettivo di effettuare interventi mirati, volti alla prevenzione della formazione di sottoprodotti potenzialmente dannosi, inoltre, vengono sviluppati interventi di riqualificazione e recupero. In particolare, le tematiche di ricerca di frontiera sono:

Eco-innovazione di processi e prodotti

- Punto di deliquescenza e cristallizzazione del particolato atmosferico;

- Studio modellistico di processi di adsorbimento e reattività di composti organici su particolato atmosferico;

- Processi di formazione di particolato atmosferico secondario e primario, studi in smog-chamber;

- Interazione del particolato atmosferico e piante allergiche;

- Produzione di biocarburanti e materiali biodegradabili e innovativi a partire da fonti lignocellulosiche.

- Studio computazionale di proprietà spettrofotofisiche di complessi metallo-organici di ioni lantanidi come concentratori solari luminescenti;

- Composti metallorganici con nuove proprietà elettroniche;

- Studio teorico di sistemi enzimatici coinvolti nella trasformazione di piccole molecole di rilevanza ambientale;

- Sviluppo di catalizzatori innovativi mediante studi modellistici e su scala di laboratorio;

- Prevenzione, misura e mitigazione degli impatti sull’ambiente dei processi termici: studio dei meccanismi di formazione e distruzione di microinquinanti organoclorurati;

- Processi di recupero di materia ed energia da sottoprodotti o rifiuti;

- Valutazione dell’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita di un prodotto secondo l’approccio del Lyfe Cycle Thinking.

- Studio sull'uso di enzimi e sistemi biomimetici per la modifica di polifenoli e realizzazione di nanostrutture (fibre, particelle) basate su polifenoli.

- Realizzazione di polimeri funzionali su base di lignina raffinata e omogeneizzata per applicazioni biomedicinali

Ambienti degradati e/o contaminati

- Riqualificazione ambientale;

- Phytoremediation;

- Processi di depurazione delle acque reflue;

- Utilizzo di microalghe per la depurazione di reflui urbani e industriali e valorizzazione della biomassa prodotta;

- Sviluppo di tecniche analitiche per il monitoraggio di inquinanti emergenti e sostanze di interesse in campo ambientale, alimentare, tossicologico e forense;

- Definizione dei deflussi minimi vitali nei corsi d’acqua e ottimizzazione della gestione delle derivazioni;

- Caratterizzazione e studio di minerali potenzialmente utili come trappole per radionuclidi e di minerali secondari che si possono formare nel confinamento di scorie nucleari;

- Studi per la valutazione e la riduzione dell’inquinamento acustico.

- Caratterizzazione e monitoraggio di suoli contaminati.

- Studio dell’erosione in suoli di ambiente montano.

- Sviluppo di metodologie di biorisanamento per il trattamento di siti contaminati e la valutazione dei processi biologici in ambienti contaminati.

- Studio delle comunità microbiche in ambienti, contaminati e non, e definizione dei processi che ne determinano la struttura.

- Studio della produzione di polifenoli nelle (micro)alghe in funzione dell'inquinamento da nitrati e fosfati delle acque superficiali a fini di monitoraggio e analisi.

- Coral Restoration.

- Valutazione stato di salute coralli.

Sistemi agricoli e forestali

- Energia rinnovabile da biomassa;

- Ottimizzazione della filiera legno.

La conoscenza delle caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e geologiche dell'ambiente e del territorio, sia naturale che sottoposto ad alterazioni di origine antropica, è il punto di partenza fondamentale per qualunque tipo di attività volta alla gestione, alla conservazione e al recupero dei sistemi ambientali e delle risorse naturali nonché alla protezione dell’uomo e delle sue attività. Si tratta quindi di una attività trasversale ai vari cluster.

In particolare, rappresenta la base conoscitiva essenziale per la valutazione, la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi ambientali e geologici. Questa tematica strategica e multidisciplinare, sia pure con diverse modalità e metodologie, ha sempre rappresentato uno dei principali filoni di ricerca di entrambe le sezioni del Dipartimento.

Le principali linee di ricerca di queste complesse tematiche, sviluppate anche in relazione alle esigenze delle normative Europee (quali Direttiva Quadro sulle Acque, Direttiva Habitat, REACH, ecc.) possono essere sintetizzate come segue.

- Monitoraggio ambientale

- Sviluppo di tecniche di telerilevamento per lo studio e la modellizzazione di processi ambientali in sistemi naturali e semi-naturali a scala locale, regionale e globale.

- Monitoraggio delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei diversi comparti degli ecosistemi acquatici e terrestri.

- Monitoraggio e classificazione di habitat e paesaggi

- Realizzazione di banche dati ambientali territoriali utilizzando metodi e strumenti della geomatica a supporto delle problematiche Geologico Ambientali.

- Monitoraggio acustico in ambito urbano e extraurbano.

- Rischi ambientali

- Sviluppo applicazione e validazione di modelli per la previsione della distribuzione e destino ambientale di contaminanti, naturali e xenobiotici, nei diversi comparti ambientali (acque superficiali e sotterranee, aria suolo, sedimenti, biomassa).

- Studio in vivo, in vitro e in silico degli effetti e dei meccanismi d’azione, sull’uomo e sull’ambiente, di contaminanti ambientali tradizionali e emergenti, inclusi nanomateriali.

- Studi di modellistica molecolare per la comprensione dei meccanismi di azione biologica di contaminanti ambientali.

30 - Sviluppo di modelli QSAR (Quantitative Structure Activity Relationships) per la predizione in-silico delle proprietà ambientali e tossicologiche di sostanze chimiche.

- Valutazione degli effetti di fattori multipli di stress (chimici, fisici, biologici, climatici, ecc.) per l’uomo e per l’ambiente a diversi livelli gerarchici di organizzazione bio-ecologica (dalla cellula al paesaggio).

- Stima, caratterizzazione e mappatura del rischio per l’uomo e per l’ambiente e delle alterazioni degli ecosistemi acquatici e terrestri a diversi livelli di scala (locale, regionale, globale).

- Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica.

- Rischi geologici

- Genesi ed evoluzione delle forme del rilievo sommerso e valutazione dei rischi geologici in ambiente marino.

- Paleosismologia, pericolosità sismica e vulcanica.

- Previsione di instabilità di versante, sviluppo di modelli evolutivi e criteri di allertamento.

- Valutazione dei rischi di degrado (erosione, acidificazione, salinizzazione, contaminazione) dei suoli.

- Valutazione di pericolosità, rischio e multi-rischio di fenomeni naturali, dell’efficienza di interventi di mitigazione e degli impatti geomorfologico-ecologici di opere idrauliche.

- Caratterizzazione dell’attività sismica preistorica, e valutazione delle zone di debolezza sui vulcani attivi.

Le risorse naturali del nostro pianeta, se opportunamente valorizzate, utilizzate e trasformate, sono in grado di dare un contributo significativo alla valorizzazione ambientale e all'evoluzione del sistema socio-economico, venendo dunque ad assumere un'importanza strategica. La gestione di queste risorse deve essere quindi orientata a conciliare la dimensione ambientale e territoriale con quella antropica. Le linee di ricerca sviluppate nel DISAT in questo ambito sono numerose, rivolte sia allo studio di risorse rinnovabili che non rinnovabili, con un approccio multidisciplinare tra ecologia, biologia, chimica, geologia e fisica che caratterizza il nostro dipartimento fin dalla sua costituzione.

RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - Le risorse idriche rappresentano un settore strategico per l’intera comunità e, nell’ambito della multidisciplinarità del nostro dipartimento, vengono analizzate nello spettro più ampio possibile. In particolare gli aspetti sviluppati sono:

- la valutazione della qualità degli ambienti lentici (laghi, paludi stagni) e lotici (ruscelli, torrenti, fiumi), e recupero della loro naturalità e funzionalità; lo studio, valorizzazione e potenziamento della biodiversità strutturale e funzionale degli ecosistemi acquatici;

- la pianificazione dell’uso sostenibile della risorsa idrica a livello di bacino con valutazione degli effetti di pressioni multiple sugli ambienti fluviali e identificazione di strategie e interventi per minimizzarne gli impatti, con particolare riferimento ai deflussi ecologici;

- lo studio e la modellazione dei sistemi idrogeologici, in terreni porosi, per la caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee e loro relazione con le acque superficiali: valutazione della percolazione di nitrati e pesticidi in falda attraverso la zona non satura; flusso e trasporto, anche reattivo, delle contaminazioni naturali ed antropiche negli acquiferi superficiali e profondi;

- lo studio delle acque sotterranee in acquiferi fessurati e carsici tramite analisi con traccianti fluorescenti, monitoraggio in pozzo dei flussi verticali e indagini idro-geofisiche; la modellazione di flusso acque sotterranee per problemi di stabilità dei versanti, la gestione e contaminazione delle risorse idriche;

- lo studio di problematiche idrogeologiche in paesi in via di sviluppo nel contesto della cooperazione internazionale, in collaborazione con Organizzazioni Non Governative;

- l’ideazione, sviluppo e implementazione di banche dati idrogeologiche per ricostruzioni tridimensionali delle caratteristiche degli acquiferi.

BIODIVERSITA’ VEGETALE E ANIMALE - Linea di ricerca molto articolata all’interno del dipartimento, rivolta anche all’educazione ambientale e alla divulgazione scientifica, si declina in:

Ambiente terrestre

- studio, monitoraggio, conservazione, recupero e protezione della biodiversità animale e vegetale e dei servizi ecosistemici;

- identificazione di modelli di gestione ambientale e territoriale sostenibili per la conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici e analisi degli impatti antropici sulla biodiversità;

- conservazione del suolo, gestione e pianificazione del territorio e del paesaggio;

- utilizzo di tecniche acustiche per la valutazione della qualità dell’ambiente terrestre.

Ambiente marino

- biodiversità e conservazione degli organismi biocostruttori marini;

- mappatura, caratterizzazione e modellizzazione della distribuzione di habitat bentonici a diverse scale spaziali;

- valutazioni d’impatto delle pressioni antropiche e dell'evoluzione dell'ambiente bentonico in epoca storica;

- utilizzo di tecniche acustiche per la valutazione dell’ambiente marino.

IDROCARBURI - Le attività scientifiche nel settore della ricerca di idrocarburi possono essere riassunte in due linee:

- sviluppo di metodi per l’individuazione di tipologie non convenzionali di reservoir, come lo studio delle associazioni di minerali pesanti coadiuvato da tecnologie innovative (e.g. Raman, QEMSCAN) per l’analisi di provenienza e la correlazione in assenza di marker biostratigrafici, in collaborazione con Centri di Eccellenza europei;

- studio della genesi, composizione e struttura di rocce organogene come potenziali reservoirs.

ESTRAZIONE DI MATERIALI E GEOSITI - La ricerca svolta in dipartimento si articola:

- nella ricerca e caratterizzazione chimica, petrografica, mineralogica e tecnica di minerali metallici, rocce e minerali industriali e rocce ornamentali;

- nello studio delle problematiche ambientali legate all’estrazione e lavorazione di materie prime minerarie.

SUOLI - Le ricerche sui suoli toccano in particolare tre tematiche:

- cartografia pedologica di semidettaglio (a indirizzo tassonomico e per proprietà e caratteristiche dei suoli), con esplicitazione del modello suolo-paesaggio e ricorso a tecniche di digital soil mapping (metodi statistici, reti neurali artificiali);

- cartografia di grande dettaglio di caratteri dei suoli, ottenuta a partire da rilievi geofisici a tutto campo e tramite campionamenti mirati dei terreni, a servizio delle tecniche di agricoltura di precisione;

- valutazione dello stoccaggio di carbonio nel suolo sotto forma di sostanza organica, in relazione a diversi utilizzi (agricolo, forestale, pastorale, antropico) e a varie pratiche gestionali, nell’ottica della riduzione della CO2 atmosferica.

L’ambito di ricerca integra diverse competenze nello studio delle proprietà idro-meccaniche e dei meccanismi di deformazione, viscosità e rottura dei geomateriali a diversa scala spaziale (da micro a macro) e temporale (da processi di lunghissima durata a quelli catastrofici), in diverse condizioni di sollecitazione e in relazione a varie applicazioni. Queste includono: deformazione tettonica; sismogenesi; evoluzione geomorfologica del paesaggio, anche in relazione a cambiamenti climatici; ricerca e sfruttamento di fluidi e minerali strategici e industriali; utilizzo del sottosuolo per lo stoccaggio di fluidi e gas (es. CO2) e analisi dei rischi connessi; circolazione di fluidi e utilizzo a fini geotermici; scavi in sotterraneo; interazioni tra opere di ingegneria e ambiente geologico; controllo delle condizioni termiche di acquiferi come marker di variazioni climatiche e disturbo antropico; analisi dei processi di instabilità dei versanti (nucleazione, evoluzione temporale, collasso) e prevenzione/mitigazione dei rischi connessi, in diversi contesti geodinamici e morfoclimatici.

Le proprietà fisiche dei geomateriali sono il risultato della sequenza di processi geologici che ne hanno caratterizzato la formazione ed evoluzione. Inoltre, una robusta comprensione del comportamento e delle proprietà dei geomateriali è fondamentale per modellizzare i processi geologici e risolvere problemi applicativi.

Obiettivi generali delle ricerche sono quindi:

- caratterizzare quantitativamente le proprietà fisiche e idro-meccaniche dei geomateriali;

- analizzare i processi che ne controllano l’evoluzione sul lungo e breve termine;

- modellizzare gli aspetti idro-meccanici di problemi geologici, geomorfologici e applicativi.

Questi sono perseguiti con attività di ricerca condotte a diversa scala e in diverse condizioni:

- microscala: caratterizzazione microstrutturale e tessiturale di rocce con fabric complesso, tramite microscopia ottica, elettronica e analisi d’immagine; caratterizzazione delle proprietà fisiche delle rocce tramite analisi non distruttive (MicroCT, porosimetria, analisi tribologiche, propagazione di onde elastiche, analisi termografiche); modellizzazione microfisica delle proprietà reologiche;

- micro-mesoscala: caratterizzazione fisica e idro-meccanica di terreni e rocce a bassa ed elevata resistenza in laboratorio e sito, in diverse condizioni di sollecitazione, sviluppo di tecniche e apparecchiature innovative per la modellazione costitutiva; caratterizzazione e modellazione del comportamento reologico ed idromeccanico, anche tempo-dipendente), di rocce di faglia e zone di taglio cataclastiche associate a processi superficiali (es. grandi frane); modellazione costitutiva di fenomeni di degradazione chimico-fisica di rocce tenere e di processi di danneggiamento e rottura progressiva di rocce fragili;

- meso-macroscala: caratterizzazione geometrica e idro-geomeccanica di ammassi rocciosi fratturati tramite tecniche di terreno, ricostruzione di Digital Outcrop Models da rilievi 3D (es. TLS, fotogrammetria), analisi quantitative da dati telerilevati da piattaforme terrestri, avioniche e satellitari (termografia IR, sensori multispettrali, SAR); modellazione di reti discrete di fratture (DFN) con applicazione a zone di faglia, stabilità dei versanti, circolazione di fluidi idrotermali, e idrocarburi; modellazione geologica 3D di unità tettoniche e strutture geologiche con tecniche di rilievo tradizionali, remote sensing e integrazione GIS, per studi di geologia e tettonica regionale, tettonofisica e paleostress, sismogenesi, ricostruzione di sezioni bilanciate e relative applicazioni (es. idrocarburi), modellazione numerica di processi geodinamici; modellazione numerica del comportamento idro-chemo-termo-meccanico di terreni e rocce.

Le diverse attività di ricerca contribuiscono in modo sinergico alla soluzione di problemi di ricerca di base ed applicata, che possono essere riuniti nelle seguenti macro-tematiche.

Caratterizzazione sperimentale e modellazione costitutiva di materiali e strutture geologiche

Obiettivi: fornire contributi nel campo della caratterizzazione e modellizzazione fisico-meccanica dei geomateriali a diversa scala spaziale e temporale, con riferimento a: caratterizzazione sperimentale di materiali e strutture geologiche, modellazione costitutiva del comportamento idro-meccanico dei materiali, studio dei processi di interazione fluido-roccia, alterazione, danneggiamento, deformazione e rottura e relativi effetti sulle proprietà dei materiali. Applicazioni a: problemi geologico-applicativi, geomorfologici ed ingegneristici (es. stabilità dei versanti, miniere e scavi in sotterraneo, grandi opere); faglie sismogenetiche; circolazione di geofluidi (idrotermali, idrocarburi, acqua, CO2).

Modellazione geologica e geomeccanica 3D a scala di sito

Obiettivi: sviluppare tecniche innovative e integrate di caratterizzazione e modellazione geologica e geomeccanica quantitativa a partire da dati di laboratorio, cartografia geologica sul terreno e Digital Outcrop Models, e remote sensing (es. satellitare, fotogrammetria, laser scanner), come base per la rappresentazione geologica 3D, la ricostruzione dei processi geologici e geomorfologici e la soluzione di problemi applicativi attraverso specifici modelli.

Modellazione numerica avanzata per applicazioni geologiche, geomorfologiche e geologico-applicative

Obiettivi: simulare processi idraulici (circolazione di fluidi e interazione fluido-roccia) e meccanici (danneggiamento, deformazione tempo-dipendente e rottura di geomateriali ad alta e bassa porosità) rilevanti per la soluzione di problematiche geologiche (es. sismogenesi, tettonica attiva), geomorfologiche (es. evoluzione degli sforzi topografici e influenze su processi di danneggiamento ed evoluzione del paesaggio in diversi sistemi morfogenetici) e ingegneristiche (scavi in sotterraneo, stabilità dei versanti a diversa scala spaziale/temporale, interazione geomateriali-strutture).

L'oggetto della ricerca sono i processi tettonici ed erosivi che determinano l'evoluzione della superficie terrestre e la quantificazione dei flussi di sedimento che ne derivano considerando un'ampia gamma di scale spaziali e temporali.

I processi naturali di produzione e trasporto dei sedimenti sono stati modificati in modo spesso radicale nell'ultimo secolo a causa dell'aumento esponenziale della popolazione e delle attività umane. La costruzione di dighe, sia all’interno dei bacini idrografici montani sia lungo il corso dei fiumi di pianura, associata all'estrazione dei sedimenti prelevati in alveo ha portato ad un decremento dei sedimenti fluviali totali trasportati. Inoltre, la stabilizzazione del reticolo idrografico attraverso la canalizzazione dei fiumi e dei suoi affluenti ha interrotto il processo che permetteva loro di divagare

all'interno delle pianure.

Questo sta determinando una serie di gravi problemi ambientali, dal rapido interrimento di canali e serbatoi, all'erosione accelerata dei delta e delle aree costiere. Solo una conoscenza profonda dei sistemi naturali, dei loro equilibri e della loro vulnerabilità può consentire di ottimizzare l'uso del territorio e la preservazione delle risorse naturali lungo ogni singolo bacino idrografico, che rappresenta un’unica unità fisiografica integrata dalle aree montuose a quelle costiere.

I punti qualificanti della nostra ricerca sono:

La caratterizzazione tessiturale, petrografica, mineralogica, geochimica e geocronologica delle diverse frazioni granulometriche dei sedimenti, con lo scopo di comprendere e ricostruire in modo quantitativo le dinamiche erosive nelle aree sorgenti e di accumulo nei bacini sedimentari, in risposta soprattutto al regime tettonico, alle variazioni climatiche, e alle attività umane.

Lo studio multidisciplinare delle successioni stratigrafiche, che registrano le diverse fasi dell’evoluzione ed esumazione orogenica e preservano informazioni sui livelli strutturali ormai erosi non desumibili dall'analisi delle rocce affioranti.

Lo studio dei rapporti tra processi tettonici e lo sviluppo dei bacini sedimentari e sul ruolo giocato dal controllo delle strutture tettoniche sin-sedimentarie sulla struttura delle catene.

La quantificazione dei flussi di sedimento attuali dovuti a movimenti in massa e al trasporto fluviale in relazione a condizionamenti litologici e Quaternari, unitamente alle forzanti climatiche ed antropogeniche attuali.

Tematiche di ricerca

Le ricerche hanno come filo conduttore lo studio quantitativo della composizione dei sedimenti come chiave di comprensione dei fenomeni geologici a grande scala. Il nostro obiettivo primario è ricostruire in modo quantitativo le dinamiche erosive nelle aree sorgenti e di accumulo nei bacini sedimentari, in risposta soprattutto al regime tettonico, alle variazioni climatiche, e alle attività umane. Dopo avere utilizzato soprattutto metodologie classiche (petrografia in sezione sottile, analisi dei minerali pesanti), nel corso del tempo abbiamo aggiunto sempre nuove tecniche innovative per lo studio dei sedimenti, tra cui le analisi diffrattometriche, chimiche, geocronologiche, isotopiche (Sr, Nd), e soprattutto la spettroscopia Raman.

I processi subduttivi giocano un ruolo di primo ordine nella dinamica terrestre. La discesa della litosfera fredda, accompagnata da sismicità e magmatismo di arco, modifica profondamente la struttura termica e chimica del mantello terrestre. La caratterizzazione geodinamica e petrologica dei processi subduttivi profondi richiede quindi un approccio multidisciplinare che permetta l’osservazione e l’analisi dei sistemi naturali a diversa scala.

Gli studi a scala regionale si concentreranno sulla ricostruzione:

- della reologia e dei processi deformativi

- dei percorsi P-T-t

- dei meccanismi di esumazione dei complessi rocciosi subdotti

- della geochimica del magmatismo di arco generato durante le fasi di convergenza.

Lo studio delle successioni sedimentarie nei bacini associati alle zone di subduzione fornirà importanti vincoli per la ricostruzione dei processi subduttivi nel tempo e nello spazio. L’analisi geochimica e strutturale alla micro e nanoscala delle rocce metamorfiche e magmatiche e dei loro costituenti mineralogici, associata alla modellizzazione termodinamica e petro-termomeccanica, permetterà di valutare gli effetti della subduzione nel mantello terrestre e di investigare il ciclo profondo delle fasi volatili C-O-H, governato dalle reazioni metamorfiche ad alta pressione di minerali idrati quali il serpentino. L’analisi strutturale, dalla mega- alla micro- e nano-scala, permetterà di investigare il ciclo sismico lungo le interfacce di placca. Lo studio dei processi di subduzione ed esumazione sarà inoltre applicato agli asbesti naturali presenti in rocce mafiche ed ultramafiche, fornendo i presupposti per una miglior valutazione delle relative ricadute ambientali.

TEMATICHE DI RICERCA E OBIETTIVI

1) Evoluzione geodinamica delle catene collisionali.

1.1) Evoluzione delle catene collisionali. Riconoscimento della deformazione pre-, sin- e post-collisionale a scala continentale e caratterizzazione degli eventi deformativi e metamorfici attraverso la loro integrazione con datazioni assolute. Integrazione tra dati petrologici e strutturali a scala microcristallina per lo studio di unità ofiolitiche per definirne ambiente di formazione (bacino, retro-arco, intra-arco), età e meccanismi di messa in posto in contesti di prismi di accrezione. Integrazione dei dati strutturali, geochimici, geocronologici in modelli geodinamici, numerici e analogici, finalizzati all’integrazione di diverse basi di dati geologici e alla loro interpretazione quantitativa (Alpi, Appennino, orogenesi Cimmerica: Pamir, Iran, Karakorum). Utilizzo di complessi di subduzione esumati per studiare il ciclo sismico all’interfaccia di placca (terremoti da megathrust oceanici e collisionali). Sviluppo di progetti cartografici.

1.2) Ricostruzione dell'evoluzione tettonica delle zone di arco vulcanico e di retro-arco, e analisi delle relazioni con l’attività vulcanica. Caratterizzazione da un punto di vista geometrico, cinematico e cronologico, delle principali strutture presenti nelle zone di intra-arco e retro-arco di margini convergenti attivi, con particolare riferimento all’evoluzione mio-pliocenica e quaternaria. I dati raccolti sono confrontati con la distribuzione e tipologia degli edifici vulcanici nel tempo e interpretati anche tramite la modellizzazione dei processi geodinamici, tettonici e vulcanici coinvolti. Particolare riguardo viene dato allo studio delle strutture di alimentazione del magma quali dicchi, inclined sheet e sill, in corrispondenza di sistemi vulcanici erosi, e dei loro effetti sulle deformazioni crostali tramite modelli analogici, numerici e dati di terreno. L’obiettivo finale è di definire le relazioni tra strutture tettoniche e attività magmatica.

1.3) Studio dei processi sedimentari nei margini convergenti. Lo studio petrografico, mineralogico, geochimico e geocronologico delle successioni sedimentarie deposte in bacini di avampaese, oceanici residuali e di forearc rappresenta uno strumento essenziale per ricostruire l’evoluzione nel tempo e nello spazio di un margine convergente. Esiste infatti uno stretto rapporto di retroazione tra processi tettonici e processi sedimentari in atto presso le zone di subduzione. Volumi di sedimenti trasferiti a distanza dalle sorgenti orogeniche alle fosse oceaniche ne condizionano la dinamica di accrezione, i meccanismi deformativi e lo sviluppo della topografia.

1.4) Vincoli cinematici per le ricostruzioni geodinamiche. I vincoli cinematici desunti dall’analisi dei livelli più superficiali delle zone di subduzione, sul terreno e in laboratorio, rappresentano un fondamentale contributo per le ricostruzioni geodinamiche e una chiave interpretativa per le indagini geofisiche di crosta profonda e mantello. Lo studio integrato delle zone di subduzione a diversi livelli strutturali permetterà di indagare fenomeni ampiamente dibattuti, come l’esumazione di rocce di pressione (ultra)alta e il magmatismo in orogeni di tipo alpino.

2) Ciclo profondo terrestre degli elementi volatili e applicazioni dei processi mineralogici e petrologici a scopo ambientale

2.1) Ruolo dei volatili (C-O-H-S) nel magmatismo orogenico e intraplacca. Caratterizzazione dell’evoluzione delle fasi volatili nei magmi orogenici e intraplacca e analisi dei processi metasomatici nel mantello sorgente volti alla ricostruzione delle relazioni tra magmatismo e geodinamica. Le aree di studio includono: Vesuvio, Campi Flegrei, Yellowstone, Canarie, e Capo Verde.

2.2) Ciclo profondo terrestre degli elementi volatili (C-O-H-S). Analisi degli elementi e dei composti volatili e del loro comportamento ad altissima pressione in minerali e fluidi metamorfici per comprendere il trasferimento di elementi dalla placca in subduzione al mantello ed i successivi processi di degassamento profondo, anche in riferimento allo stato di ossidazione del sistema slab e mantello (es. genesi dei diamanti). Dati provenienti da casi di studio naturali (Alpi Occidentali e Centrali, Western Gneiss Region, Dabie-Sulu) saranno integrati con modelli termodinamici previsionali e chimici computazionali.

2.3) Serpentino: struttura, proprietà ed effetti ambientali. Caratterizzazione cristallografica microstrutturale e nanotribologica dei minerali del gruppo del serpentino atta a spiegare la meccanica delle rocce e i meccanismi di idratazione e carbonatazione del mantello soprasubduzione a profondità di forearc. Utilizzo dell’antigorite come serbatoio per lo stoccaggio di CO2 ambientale e valutazione delle ricadute ambientali indotte dalla presenza di asbesti naturali.

2.4) Recupero e caratterizzazione di Critical Raw Materials (CRM). Ricerca e caratterizzazione di CRM (es. REE, PGE, Co, Ga, Ge, In, Li, Nb, Ta), con particolare attenzione al loro recupero da tailings e da sottoprodotti dell’attività mineraria, in un’ottica di economia circolare.

2.5) Simulazione dell’erosione spaziale di silicati e composti carboniosi tramite impulsi laser ad alta energia. Caratterizzazione morfologica, chimica e strutturale di prodotti ottenuti tramite ablazione effettuata con impulsi laser ad alta energia su bersagli solidi minerali e di composti organici al fine di comprendere le trasformazioni indotte dai processi di space weathering su corpi planetari.